铺就振兴发展的生态底色

——赣州实施“发展生态化”战略纪实

来源:中国赣州网-赣南日报 作者:记者张惠婷 张鑫敏 发布时间:2014年08月19日

|

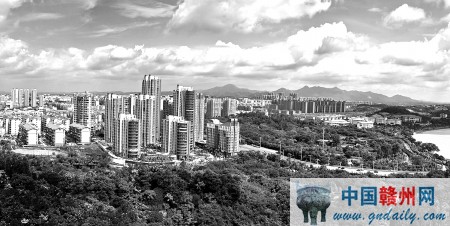

触目皆青山,举首见蓝天,现代产业和优美生态的完美融合,赋予了赣州这座宜业宜居城市独特的魅力。

良好的生态环境,是赣州的优势所在,也是发展的潜力所在。近年来,赣州大力实施“发展生态化”战略,积极创建国家生态文明先行示范区,努力将生态优势转化为经济优势、发展优势,用实际行动诠释着永续发展的真谛。

事实证明,“发展生态化”,是赣州准确把握未来发展定位的最佳选择。《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》对赣州提出了五个战略定位,其中一个,就是“我国南方地区重要的生态屏障”。

生态为重,赣州越来越养眼

“山为翠浪涌,水作玉虹流。”宋代大文豪苏东坡曾这样感叹赣州生态之美。

赣州生态之美,在于天生丽质。赣州素有“生态王国”、“绿色宝库”美誉,森林覆盖率达76.2%,是全国平均森林覆盖率的4.1倍,集中式饮用水源地水质达标率、空气质量优良率长年保持在100%。生活在这里的老居民,从来没见过雾霾是什么样子。

赣州的生态建设,也曾有过困扰,也曾经历坎坷。

上世纪80年代初,兴国、宁都一带,由于特殊地质条件、过度开荒等原因,水土流失极为严重,几成“江南沙漠”,“兴国要亡国,宁都要迁都”成为赣州人民当时的现实忧虑。

形势逼迫赣州重新审视自己的发展道路:这样发展下去可以吗?我们真正的发展优势到底在哪里?

欠发达、后发展的赣州地处罗霄山脉盘亘地带,山地面积大,工业基础薄弱,生态家底是赣州最大的本钱。

干部群众群策群力,兴国掀起一场旷日持久的“绿色革命”,曾经寸草不生的“瘌痢山”如今重新披上绿装,处处土沃林丰、鸟兽啼鸣。兴国一跃成为“国家水土保持生态文明县”。

“通过水土流失综合治理,水肥条件好了,村里大部分农田实现‘旱改水’和‘一季改二季三熟’,粮食单产实现翻番。村民们因地制宜发展脐橙、油茶、茶叶、桂花等产业,日子一天比一天红火。”兴国县龙口镇中岭村村民邓经镗高兴地说。

昔日沙漠变绿洲的历程,为赣州走上科学发展、永续发展之路提供了积极启示。

源于历史自觉和现实清醒,2010年底,赣州市委三届九次全会提出,要牢固树立“生态为重”理念,实施“发展生态化”战略,将建设生态赣州摆上了突出位置。2012年《若干意见》出台,对赣州提出了五个战略定位,其中就有“我国南方地区重要生态屏障”这一定位。顶层设计,又让赣州踏上了建设生态文明、实现可持续发展的新征程。

生态为重、保护先行。一系列指导性强的生态建设政策相继出台,生态公益林保护、水环境整治、矿区植被恢复等10余项生态工程在赣南大地徐徐展开,全市上下用实实在在的行动,诠释着建设“美丽中国”在赣南基层的生动实践。

赣州地处香港同胞饮用水源东江的源头,36.3%的区域面积被列入国家重点生态功能区。在安远、寻乌、定南等东江源头县,呵护源头清水成为沉甸甸的使命担当,这些县不计经济损失和治理成本,加大环境综合整治,或婉拒对生态有污染的投资项目,对源区全面禁伐;或果断采取封山、造林、退果、移民等一系列措施,保护一江清水。

为给经济社会发展腾出环境容量,赣州加强生态监管,常态化排查贡江、章江、东江及支流1公里范围内企业,将生活污水全部纳入污水处理厂统一处理,对全市重点行业企业环境风险情况进行摸底,在赣州市中心城区划定“高污染燃料禁燃区”,全面推进全市储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理……一系列的净空、净水、净土行动,有效“过滤”了对环境有污染的“杂质”。

随着持续生态治理与修复,赣州焕发出更加蓬勃的绿色活力,捧回了“2013中国最具生态竞争力城市”“绿色生态城市保护特别贡献奖”“国家园林城市”“全国园林绿化先进城市”等荣誉,赣州越来越养眼。

调整结构,工业底色“绿”意浓

前不久,一个投资10亿元的生物柴油项目有意落户赣州经济技术开发区,考虑到该项目在生产过程中可能对周边环境造成污染,在项目评审的阶段被一票否决,不予入园。

这是近年来赣州为保护生态环境而拒绝落户的3100多个项目之一。随着《若干意见》出台,赣州迅速成为区域性“政策洼地”“投资福地”和“服务高地”,客商到此投资兴业的热度空前高涨。

在前所未有的发展机遇面前,赣州并没有“捡到篮里都是菜”,而是严格规定,凡是落户的工业项目,一律实行环保一票否决制,坚决不上违反环保法律和产业政策的项目,不上违反产业规划布局的项目,不上对饮用水源保护区可能产生重大不利影响的项目。对于高耗能、高排放、高污染的粗放型项目,即便税利再高,赣州也将其婉拒门外。

在大力实施新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化的今天,这样的选择,会不会“错失好局”?

蜂拥而至的投资热潮说明了一切。《若干意见》出台以来,赣州引进投资亿元以上产业项目60个,中国汽车零部件(赣州)产业基地、北斗产业园等投资百亿元以上产业项目相继入驻,中国五矿、华能电厂、中国国新控股、中海地产等一批大型知名企业纷纷牵手赣州。这些客商在谈到选择赣州的各种原因时,不约而同地表示看中了赣州的好生态。

良好的生态环境正逐步积蓄成赣州的后发优势和发展潜力。赣州市委、市政府清醒认识到,没有美丽家园,哪来绿色崛起?工业要升级,环境先升级。摒弃“先污染后治理、治理赶不上污染”的传统模式,赣州努力以“发展生态化”战略解答生态与发展的两全之策,在促进赣南苏区振兴发展的道路上健步快走。

思路清则方向明。在择商选资的同时,有色金属、建材、化工等传统高耗能行业的转型正在更自觉地加速推进。赣州以壮士断腕的气魄,关闭和搬迁2500多家可能影响环境的企业,淘汰一批落后产能企业;在重点工业领域推行清洁生产,对耗能大户实施节能减排;引导企业进行技改创新,由初级加工、资源简单利用、低附加值向精深加工、资源循环利用、高附加值方向发展。

走进南康区南山锡业有限公司锡废料处理项目生产车间,只见生产环节中所产生的锡废料,通过烟化炉生产系统进行提锡回收,整个生产过程零排放。“目前,公司可利用锡废料年生产精锡锭4000吨,产值6亿多元。”该公司总经理黄学有告诉记者。

在赣县洋塘工业园,资源循环利用、清洁生产的场景随处可见。工业园副主任戚本琼说,园区有两条循环产业链,一是以菊隆高科、谱赛科等为代表的甜叶菊深加工产业,园区利用其废料废渣,引进生物发电、饲料加工、肥料加工等企业,形成一条生态农业产业链;二是将华能电厂的粉煤灰作为宝华山水泥的生产原料,生产出的水泥直接供给园区的丰达管桩集团、赣宏建材集团,形成一条建材产业循环经济链。

以生态为导向,赣州工业底色“绿”意不断变浓,能耗低、污染少和无污染的战略性新兴产业发展迅速,在金属新材料、非金属新材料、光电机一体化、绿色照明、新能源汽车动力电池等五大优势领域已形成较明显的产业集群。2013年,赣州实现战略性新兴产业主营业务收入880.78亿元,占全市规模以上工业主营业务收入的34.2%。赣州生态工业的星星之火正在延燃。

绿色银行,生态资本“红利”多

罗霄山脉东南深山区,赣州崇义县君子谷犹如一个野生水果世界,中国南方亚热带野生水果在这里几乎都能找到。利用这深山中的野生刺葡萄酿出的红酒,不仅为中国赢得亚洲葡萄酒大赛金奖等殊荣,也为君子谷带来了可观的经济效益。

这个深山间的绿色生态梦,生动地阐释了赣州生态开发意识的觉醒和与时俱进。“靠山吃山,靠水吃水”追求的不是“竭泽而渔”式利用,而是用发展的眼光,把生态作为重要的运营资本,让手中的“金碗”更加闪亮,更能聚财。

如何把最为宝贵的生态资源变成增收致富的真金白银,需要对生态的重新认知,更需要开阔的视野和先行先试的勇气。作为国家第二批低碳试点城市,赣州大胆创新,组建了江西省第一家环境权益类交易所——赣州环境能源交易所有限公司。南康市元龙水电站在赣州环交所的撮合下,以8万元的价格卖出1600吨碳排放权,成为江西首单自愿碳排放权交易。

不仅如此,赣州正在推进的是整个生态资源的市场化改革,先后组建了赣州环境能源交易所、林业产权交易中心等专业化市场平台,探索开展碳排放权、排污权、林权、水权交易等生态资源交易,推动生态效益评估、碳减排指标有偿使用。

“利用林权抵押贷款,把山林变成了‘活钱’,苗木基地的资金有了保障,再引进养蜂业,这可是一箭三雕啊。”7月24日,安远县三百山镇符山村村民唐林华用林权证办好抵押贷款后高兴地说。在该县,像唐林华这样办理林业贷款和林权抵押贷款的林农有5000余户,贷款额突破了5亿元。

推动生态资源商品化、资本化,赣州尚处于起步阶段,而作为农产品资源大市,赣州生态农业产业体系则已经走上了标准化、规模化、集约化发展道路。脐橙、生猪、花卉苗木、蔬菜、油茶、工业原料林等特色产业生机勃勃,一棵棵枝繁叶茂的果树、一座座现代农业产业园、一个个特色农业专业村,如同一颗颗镶嵌在赣南大地的绿色宝石。“山顶树林戴帽,山腰果茶缠绕,山脚瓜菜飘香,山间畜禽嬉闹”成为今日赣南农村最具代表性的美景。赣南脐橙种植面积世界第一,年产量世界第三,产品远销20多个国家和地区。

走进石城县横江镇横江村,一片片翠绿茁壮的仙草映入眼帘,据工人介绍,仙草是制作凉茶的原料,不但有清热消暑的功效,还有很高的药用价值。“今年,合作社与国内几家知名茶饮料企业签订了产销合同,收购价保底7元钱1公斤,一年下来一亩仙草纯收入最少可达3000元。”该村村民刘谟延谈及于此喜笑颜开。通过种仙草,他家年收入有6万多元,家境富了,如今他建起了新房子。

从生态优势,到资源优势,进而转化为产业优势,如今全南林下经济扩展到森林旅游、中草药、花卉苗木、野生动物养殖等50多个品种,带动农家乐、旅游纪念品、林产品加工等产业长足发展,实现综合产值2亿多元,带动了1万多名农户增收致富。

赣州有自然保护区55个,国家和省级森林公园31个,国家和省级湿地公园14个,整合丰富的生态旅游资源,全市开发建设了一大批生态旅游项目,2012年和2013年,全市年旅游收入超过了200亿元,并呈现逐年递增的良好势头。以“中国赣州国际脐橙节”和“赣州生态旅游文化节”为品牌的生态旅游节庆会展品牌越唱越火,吸引了众多四海游客前来参访观光。

生机勃勃的生态旅游产业如一家家“绿色银行”,帮助许多群众“借景生财”。在瑞金市洁源村洁源农业观光园,通过无土栽培技术种植的五色圣女果、迷你小西瓜等10多种特色果蔬新鲜诱人,吸引了一拨又一拨游客前来采摘、品尝,带动周边300多家农户人均增收千元以上。

生态是品牌,生态出效益。在“发展生态化”战略的大笔描绘下,“生态”于赣州人而言,已经不仅仅是字面的概念,而是实实在在体现出了生产力的价值,青山绿水,正化作金山银山,回馈给赣州广大农民丰厚的绿色“红利”。

以人为本,“生态福利”惠民生

刮风下雨担心房子会随时坍塌,房梁上不时掉下土渣,年久失修的木头门嘎吱嘎吱作响,这是上犹县水岩乡古田村村民田海平原来居住的土坯房的真实写照。

国家现代生土绿色民居建造示范项目今年在赣州上犹县水岩乡试点,田海平家是示范户之一。这种生土绿色建房,采用现代新型建房技术,在继承传统夯土建筑保温节能优点的同时,其结构安全性和墙体耐久性均获得极大提升。

经过一年时间的拆旧建新,田海平的新居已完成主体施工,并进行了简单的室内装修,不仅冬暖夏凉、宽敞明亮、绿色环保,而且就地取材,造价低廉,大大节约了建房成本。“这房子和以前的土坯房不一样,材料都是黄泥土,但是,不用再提心吊胆了,住得更放心!”田海平说。

精心调适发展与生态的关系,尽最大可能维持两者间精细的平衡,不仅是经济问题,也是民生问题。赣州还属于欠发达、后发展地区,许多群众在为保护生态环境不断付出的同时,仍然面临饮水难、住房难、行路难等诸多民生问题。提供更好的“生态福利”,让群众真正共享到生态文明的成果和生态发展的实惠,是“发展生态化”战略的题中应有之义。

围绕民生抓生态,改善生态惠民生。赣州始终坚持“生态为重”理念和“民生为本”工作主线的深度融合,不断拓展生态文明建设的外延。

一组数据充分证明了这一点:两年来,赣州237.9万农村人口安全饮水问题得到解决;40.68万户农村危旧土坯房得到改造,183万农民告别了透风漏雨的土坯房,几十年过着“水上漂”生活的一大批特殊群体的岸上新居安置点基本建成;新改造完成农村公路4100公里;完成低电压治理用户35.11万户……

在加速新型城镇化和大城崛起的同时,赣州有意识地将生态建设融入城市总体规划,战略性地预留了生态发展空间。绿道就是一项深受市民喜爱的生态型民生工程,它不仅为人们提供了拥抱自然的便利,还集合了市政防洪、生态保护、康体运动、低碳交通、文化旅游等多种城市功能。目前赣州已建成章江新区绿道23.5公里,到2015年将建成绿道120公里以上。不久的将来,一条条整饰一新的绿道,将成为环绕赣州城的绿色飘带。

与此同时,完善城镇和工业园区排污管网、污水处理、雨水收集利用等设施;建立城乡统一的垃圾分类回收、集中处理系统;提高污水、垃圾无害化处理水平;专项治理废气、烟尘、噪声等损害群众健康的突出环境问题……赣州每年的“百件民生实事”,都把生态型民生工程摆在了重要位置。

越来越多生态型民生工程的推进实施,使赣南人民看到了生态保护与民生工程共生互促的全新路径和美好前景,“生态为重”理念更加深入人心。

赣州,生态宜居的优势与日俱增,愈加凸显。